在过去的100年间,很多曾经困扰人类的致死疾病,都已经被很好地控制住了。天花已经被彻底消灭,曾经几次毁灭欧洲的黑死病(鼠疫)也已经极为罕见,艾滋病虽然仍然无法治愈,但是各种治疗手段联合,我们已经把它变成了彻底的慢性病。

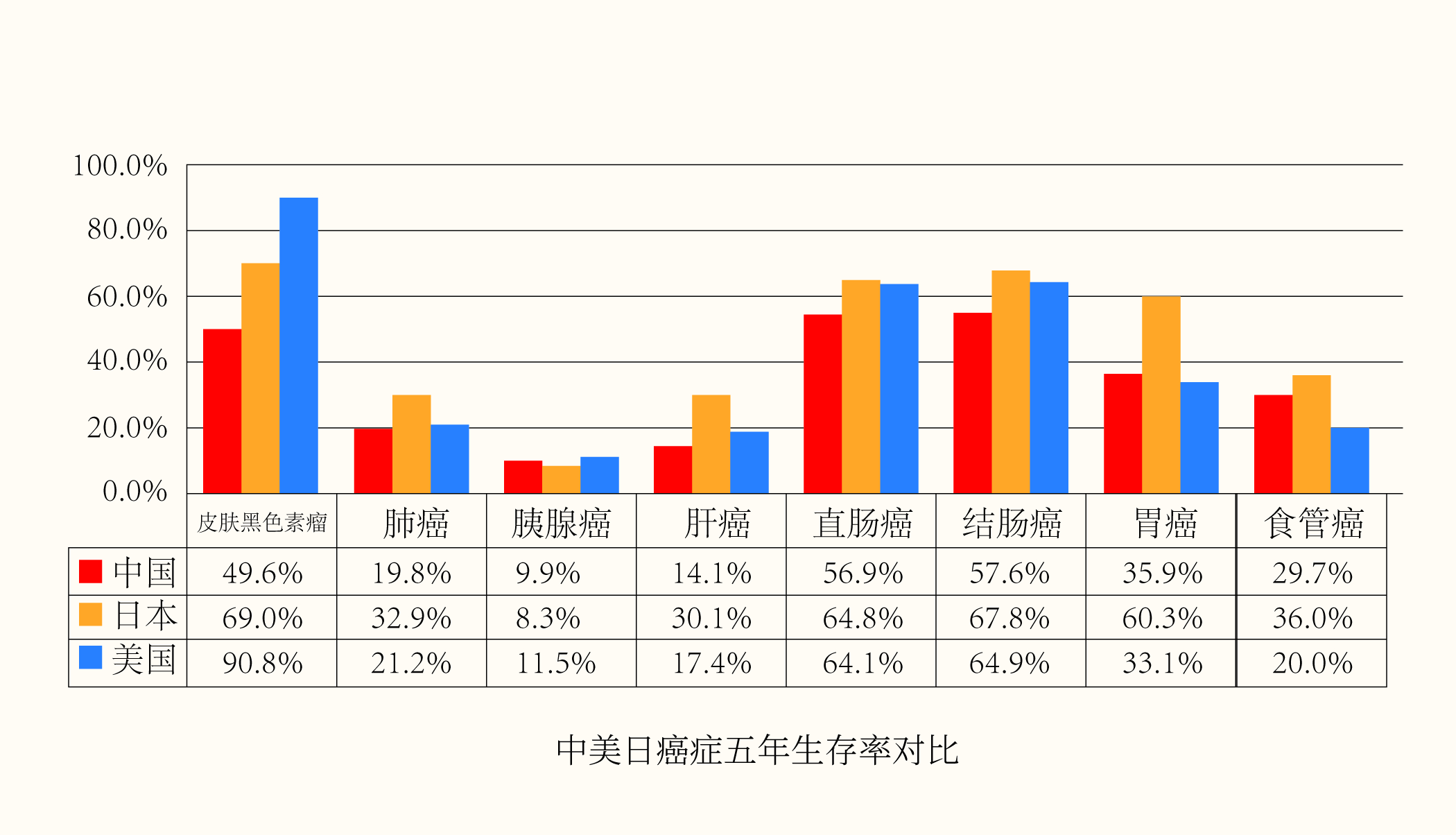

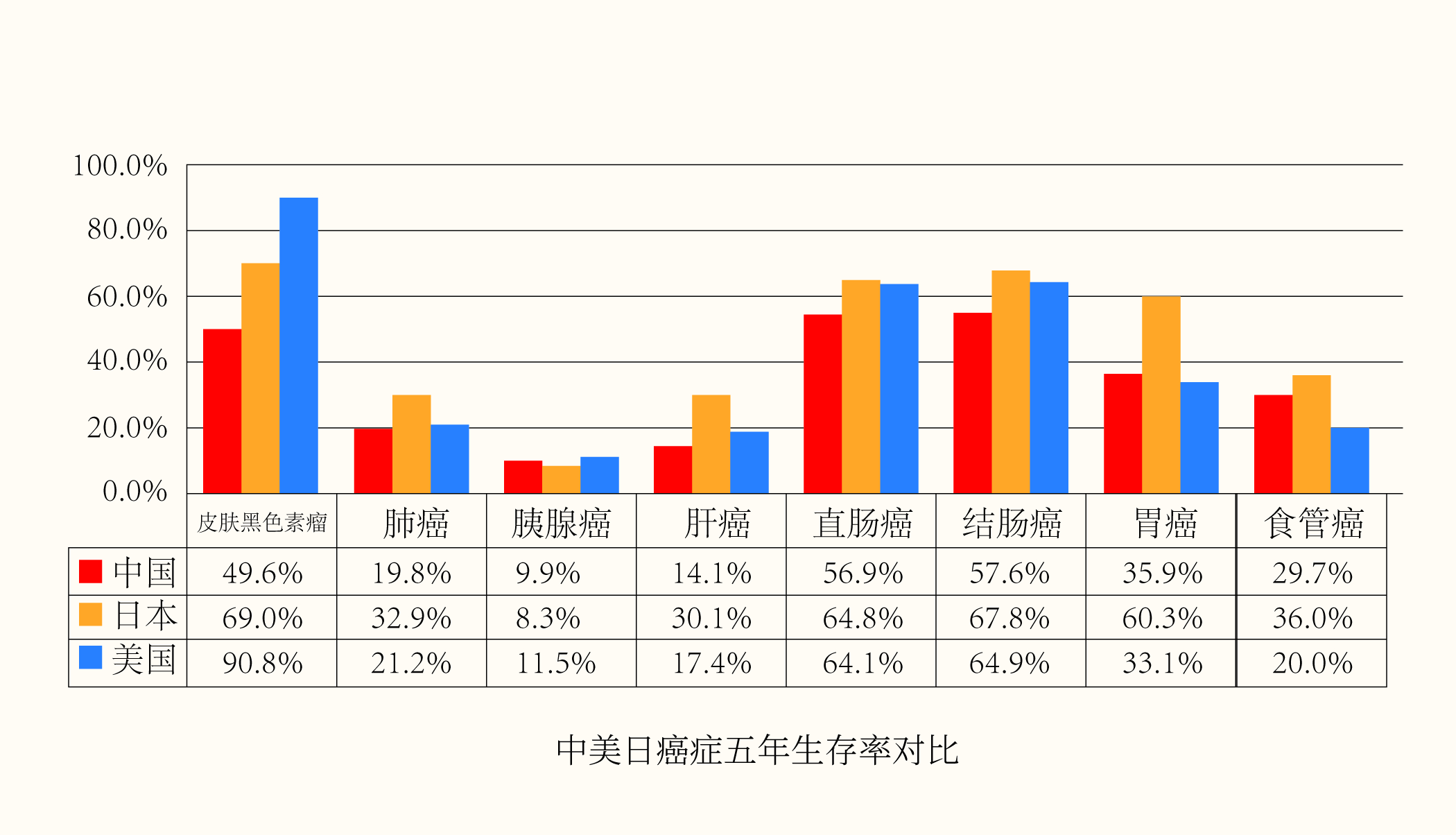

在过去的几十年里,人类科学对癌症现象的认知取得了几次重大的胜利,这些胜利也实实在在地推动了人类对抗癌症的前沿战线。比如说,美国在过去30年之间,癌症患者在确诊之后5年的生存率提高了20%,挽救了超过200万人的生命。有些特定的癌症,比如某些类型的白血病、乳腺癌和前列腺癌,几乎已经接近于临床治愈。

但对于大多数中国人来说,如果你不是科学家,不是医生,那你对癌症底层生物学的理解,对癌症前沿治疗方案的理解,大概率还停留在国产影视剧的层次,也就是至少二三十年前的认知层次。

大众对癌症一般还存在着三种比较粗浅的认知:

第一种认知是,治疗癌症就是要不顾一切地把癌细胞全都杀死。他们认为癌症就是身体里一团疯狂生长的细胞。所以对抗癌症最直接的办法,就是把疯狂生长的细胞简单粗暴地全部杀掉就行,杀得越全面彻底越好。

第二种认知是,治疗癌症主要靠手术、化疗药物和放疗。手术刀也好,化学药物也好,放射线也好,都是人类发明或者发现,然后应用于人体的外来工具。他们认为,既然是身体细胞出了问题,那人体已经无能为力了,只能借助外来的力量。

第三种认知是,对抗癌症就是治疗癌症。人们觉得癌症是从天而降的灾难。得了之后,手术也好,吃药也好,大家会去最好的医院、选择最好的医生、最先进的方案,试图在最短时间里把它消灭或者压制。

这三种认知也不能说完全就不对。它们也是人类在对抗癌症的漫长历史中总结出来的经验性法则。但过去这几十年里,人类对癌症的认知已经有了重大的升级。癌症这个真实世界中的顶级难题,已经在一点一点地被解决,已经看到了希望之光。

把癌症变成慢性病,我们还有多远?

消灭癌症并不现实。绝大多数癌症是“老年病”,是人体自然老化过程中基因突变的产物。就像我们无法阻止皱纹和老花眼的出现一样,我们无法像对待传染病一样,开发疫苗彻底阻止基因突变的发生。

我们真正的目标,是把癌症变为慢性病,用副作用小的药物,就能控制住。过去大家“谈癌色变”,并非因为它致命,而是因为癌症致命快,治疗过程痛苦。中国高血压每年导致200万人死亡,和癌症接近,但极少有人知道自己高血压后就崩溃的。社会上常说不少癌症病人是被“吓死的”,虽然这没任何科学证据,但毫无疑问,心理压力显著降低了患者的生存质量。如果能用副作用小的治疗方法,把癌症变为慢性病,无论是延长病人生命,还是降低病人心理负担,提高病人生存期的生活质量,都是极为重要的。

15年前,携带BCL-ABL突变基因的慢性髓性白血病人五年存活率不到30%。但经过二十多年的科学研究,2001年针对该基因突变的靶向药物“格列卫”横空出世,让该种病人五年存活率从30%一跃到了90%,最初尝试格列卫的一批病人已经存活了超过二十年。其实他们并没有被“治愈”,一旦停药,很多人的白血病就会复发。但因为格列卫是口服药,而且副作用不大,只要简单地在家按时服药,他们就可以和其他人一样正常生活,他们是带着癌细胞的“健康人”。格列卫把慢性髓性白血病变成了一个和高血压、糖尿病一样的慢性病。虽然病人需要终身服药,但并不恐怖。

与第一代的化疗、第二代如格列卫这样的靶向药物相比,免疫疗法是第三代的抗癌疗法。靶向药物曾有过把少数癌症变为慢性病的例子,但免疫疗法的出现,第一次让我们看到了把多数癌症变成慢性病的希望。相对以往的抗癌手段,免疫疗法有着最本质的区别:它针对的是免疫细胞,而不是癌症细胞。它的目的是激活免疫系统,让它去杀死癌细胞。

随着医生“抗癌工具箱”里面的方法越来越多,癌症治疗将进入“精准医疗”时代,越来越强调“个体化”和“低副作用”。更多的病人会接受“鸡尾酒疗法”:手术或放疗可以处理局部的病灶,化疗和靶向药物可以杀灭全身各处的癌细胞,免疫药物可以激活自身免疫系统,除了直接追杀癌细胞,还能用于巩固治疗,防止复发。

也许在不远的未来,会有人说:“还记得2021年那会儿大家都以为癌症是绝症么?真是太搞笑了。”

摘自得到课程《众病之王的解决方案》